Новости

Материал опубликован: 17 апреля 2025, 11:15

Обновлён: 17 апреля 2025, 11:21

Просмотров: 693

Гипоксия плода — патологическое состояние, возникающее при недостатке кислорода, что приводит к нарушению питания внутренних органов. Это сопровождается неблагоприятными последствия для здоровья будущего малыша.

Причины гипоксии плода

Согласно статистике, патология встречается примерно у 11% беременных. Она способна развиваться в любом триместре. На ее развитие влияет ряд неблагоприятных процессов, которые происходят в организме малыша или будущей матери. В перечень главных причин и способствующих факторов входят:

артериальная гипертония и другие тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы;

-

преждевременная отслойка плаценты;

-

сдавление (обвитие) пуповиной;

-

патологии инфекционного характера;

-

анемия (малокровие);

-

многоплодная беременность.

Кроме того, риск возникновения гипоксии повышают хронические заболевания будущей матери (болезни почек, астма, сахарный диабет). Нарушение плодово-плацентарного кровообращения вызывают злоупотребление алкогольной и табачной продукцией, перенашивание беременности, фетоплацентарная недостаточность, различные аномалии родовой деятельности. Значительно повышается вероятность развития гипоксии при гемолитической болезни плода, врожденных аномалиях развития, длительной компрессии головки в процессе родов.

Классификация гипоксии плода

Существует 3 степени кислородного голодания. Первая подразделяется на тип а и б. Тип а представляет собой сбой нормального кровообращения в маточно-плацентарных сосудах, а тип б — патологию кровотока в плодово-плацентарном участке. При второй степени отмечаются сбои кровообращения в обеих системах (они находятся в состоянии компенсации). При третьей степени существует серьезная угроза жизни малыша.

В соответствии со временем течения, скоростью развития патологического процесса гипоксия подразделяется на два типа – острую и хроническую. При острой отмечается стремительный рост сбоя в функционировании жизненно важных органов. При хронической организму наносится сильный ущерб, когда исчерпываются все ресурсы.

Появление острой, как правило, вызвано аномалиями и осложнениями родового акта (к примеру, стремительными родами, продолжительным сдавлением головки в родовых путях). В некоторых случаях она возникает во время беременности (в частности, из-за преждевременной отслойки плаценты). При острой гипоксии значительно учащается, или напротив, замедляется сердцебиение плода. Есть риск развития асфиксии.

Хроническую провоцирует умеренная, но продолжительная нехватка кислорода. Это сопровождается развитием внутриутробной гипотрофии. Гипоксия способна приобретать компенсированные, субкомпенсированные и декомпенсированные формы.

Проявления гипоксии плода

На ранних сроках не всегда удается своевременно выявить патологию. Клиническая картина становится выраженной на втором триместре. Снижение активности плода может означать развивающуюся гипоксию. Во второй половине беременности должно прослушиваться сердцебиение плода. К характерным признакам гипоксии относятся:

-

тахикардия и аритмия;

-

чрезмерное шевеление или, напротив, слишком низкая активность плода;

-

зеленоватый окрас околоплодных вод;

-

депрессивные состояния у будущей матери;

-

скачки артериального давления;

-

ухудшение зрительных функций.

Диагностика гипоксии плода

Проблему несложно заподозрить по беспокойному поведению плода. С прогрессированием патологии он начинает слабее шевелиться. В такой ситуации важно не затягивать с визитом к врачу-гинекологу. Он соберет анамнез, расспросит об имеющихся заболеваниях, вредных привычках, проведет комплексное обследование. Это позволит оценить риски развития гипоксии.

Во время осмотра специалист обращает внимание на наличие или отсутствие тонуса матки. Обязательно измеряют окружность живота, сопоставляя полученные данные с весом и ростом. Оценивается состояние плода и маточно-плацентарного кровотока. Для постановки достоверного диагноза может потребоваться дополнительная лабораторная и инструментальная диагностика. Среди популярных методик:

-

допплерометрия;

-

кардиотокография;

-

ультразвуковое исследование;

-

амниоскопия;

-

выслушивание сердцебиения плода.

Лечение гипоксии плода

Лечение возможно двумя способами – немедикаментозным и медикаментозным. В первом случае задача направлена на нормализацию поступления кислорода к тканям матери и плода. Для этого требуется:

-

Снижение физических и эмоциональных нагрузок, нормализация режима сна. Особенно важно, если плод отстает в развитии. Улучшается поступление крови к матке.

-

Сбалансированное питание. Будущей матери необходимо ежедневно получать пищу, богатую витаминами, минералами, микроэлементами.

-

Гипербарическая оксигенация. Для ее проведения используют кислород под давлением, превышающим атмосферное. Сеансы осуществляют в специальных барокамерах. Во время вдыхания газовой смеси под давлением улучшается доставка кислорода к тканям. Такую процедуру часто назначают девушкам, у которых уже диагностирована внутриутробная гипоксия, или есть риск ее развития (наличие серьезных хронических заболеваний – сахарного диабета, железодефицитной анемии).

-

Кислородотерапия. Поступление кислорода в организм женщины улучшается при вдыхании 50% кислородно-воздушной смеси дважды в сутки.

Медикаментозное лечение гипоксии имеет несколько направлений. В первую очередь, требуется провести терапию основной болезни (например, бронхиальной астмы). Могут быть прописаны натуральные седативные препараты. При острой форме прибегают к экстренному родоразрешению.

Осложнения гипоксии плода

Если гипоксия возникла во время беременности или родов, есть вероятность развития осложнений. Хроническая гипоксия способна привести к задержке развития плода, появлению отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, значительному ослаблению иммунитета.

Острая форма зачастую приводит к повреждению внутренних органов разных систем (в частности, сердечно-сосудистой и дыхательной), дефициту кислорода в процессе родов, отклонению в развитии речи. Кроме того, она увеличивает вероятность развития ДЦП.

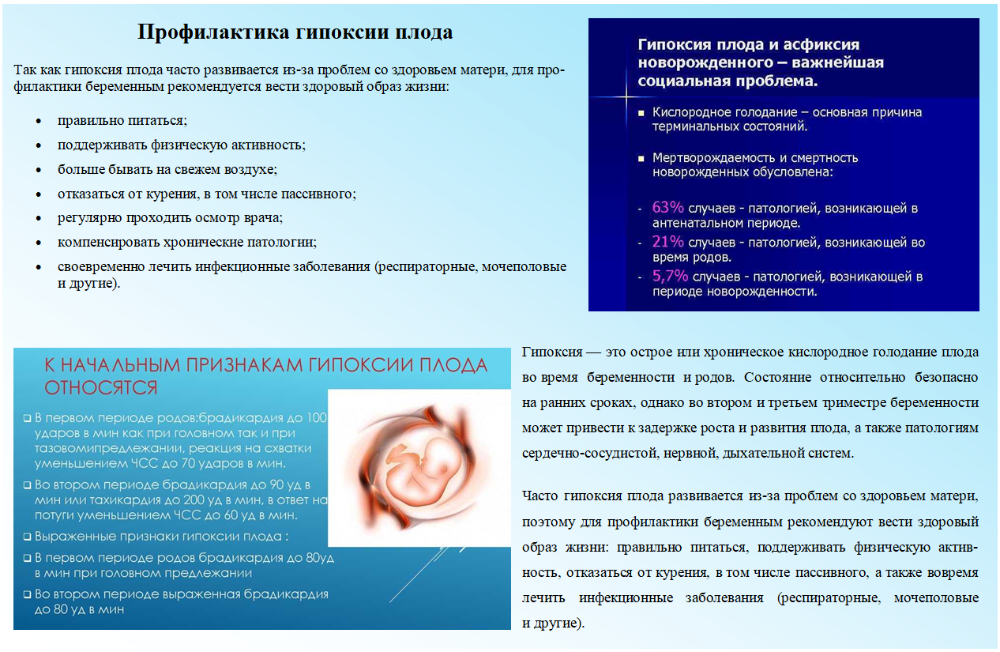

Профилактика гипоксии плода

Чтобы свести к минимуму риск развития гипоксии плода, важно подойти со всей ответственностью к подготовке к беременности. Она включает в себя:

-

лечение заболеваний репродуктивной системы;

-

отказ от вредных привычек (злоупотребления табачной и спиртосодержащей продукцией);

-

поддержку умеренной физической активности;

-

частые прогулки на свежем воздухе;

-

своевременную терапию инфекционных патологий;

-

соблюдение рационального питания.

Во время беременности необходимо вести здоровый образ жизни. Также рекомендуется консультация с опытным врачом, правильный выбор способа родоразрешения (устанавливают в индивидуальном порядке).